![]() di Alberto Tonti

di Alberto Tonti

Appena varcata la soglia dell’Exodus Recovery Center si rende conto che non sarebbe servito a nulla. Non è la prima volta che si ritrova in quella situazione: colloqui con psicologi, visite mediche, tante pillole colorate, dieci venti trenta gocce, tutto bianco, asettico. Perché è finito ancora lì? Glielo ha chiesto Courtney? Pat, Dylan, John e Chris lo hanno messo con le spalle al muro? Per il bene della piccola Frances Bean? Stronzate. E’ lì perché, dopo due anni, qualcosa può essere cambiato. Ma tutto è come prima: la clinica, le cure e lui, che non riesce a sostituire neppure una rondella del suo ingranaggio complicato. Troppo silenzio per urlare, troppo ordine per spaccare, troppa pulizia per sporcare, troppo lusso per restare.

Su questo mondo non c’era venuto di sua spontanea volontà: era stato invitato e, dunque, stava ancora aspettando di divertirsi. Dopo i primi sette anni con sua madre Wendy, suo padre Don e sua sorella Kimberley, aveva sempre convissuto col dolore e anche i momenti felici erano stati solo brevi permessi: troppo poco.

Il giorno di Natale del ‘74 era sceso per ricevere il suo regalo. Il pacco sotto l’albero sembrava troppo grosso rispetto alla scatola lunga con dentro il fucile e le foto di Starsky&Hutch che desiderava tenere fra le mani. Lo aveva aperto con un brutto presentimento e dentro ci aveva trovato solo carbone. Era scappato in camera da letto e sul muro aveva scritto: “odio la mamma odio il papà, il papà odia la mamma, la mamma odia il papà e questo ti fa venir voglia di sentirti tanto triste”. Aveva quasi otto anni e suo padre se ne stava andando, definitivamente. Il senso di colpa si mescolò alla rabbia, la rabbia superò l’amore, lo strappo rimase lì profondo e ben presto si trasformò in trasgressione.

Kurt non capì mai fino in fondo dove preferisse vivere. Un continuo andare e venire con la sensazione che da un’altra parte sarebbe andata meglio. La valigia era sempre a portata di mano, bastava riempirla con i soliti quattro stracci e cambiare aria. A casa di sua madre. Nella roulotte del padre. Dagli zii. Sul divano degli amici. Sotto il ponte di North Aberdeen. Niente e nessuno riusciva a dargli ciò di cui aveva bisogno.

Ci mise due anni a ricucire il rapporto con suo padre. Tutti e due si erano impegnati con grande determinazione, Don gli aveva giurato che dopo Wendy non avrebbe avuto mai più un’altra moglie e, comunque, aveva deciso di vivere solo con lui: allenarlo al baseball, alla lotta, ascoltare musica, andare a caccia. Era un buon patto, ci poteva stare. Don tradì presto quella promessa e non servirono a nulla le buone maniere della nuova moglie. Il microbo mondo di Kurt andò in pezzi per la seconda volta.

Piccolo, biondo, arruffato, fragile, duro, angelo, diavolo, appassionato, scostante, beffardo, cinico, onesto, testardo, invincibile.

Il taglialegna era veramente furibondo, non poteva permettere di farsi prendere in giro da un ragazzino sporco e indisponente e allora gli mollò un ceffone. Il sangue uscì dal naso, lo pulì con la manica della maglietta, si rimise in piedi, sorrise e mostrò il dito medio dritto e tremante. Quella bestia di cento chili lo colpì di nuovo. Kurt sorrise e il dito scattò ancora, piccolo ma non meno indisponente. Un cazzotto lo fece volare per terra, si rialzò a fatica, mostrò il dito e sorrise. Piuttosto che cedere si sarebbe fatto uccidere e allora il taglialegna si arrese, se ne andò, lasciandolo lì col maledetto dito teso e la smorfia di sfida sulla faccetta tumefatta, impavido fino alla morte.

Per il suo compleanno lo zio Chuck fu il primo a dargli la possibilità di scegliere, prima non lo aveva fatto nessuno. Una chitarra elettrica o una bicicletta? Non gli sembrava vero: poteva decidere.

Una vecchia Sears e un amplificatore da 10 watt mezzo scassato divennero la sua passione. Si chiudeva in camera, regolava il volume al massimo e ci dava dentro per delle ore. Non suonava, faceva più rumore possibile, aveva imparato pochi accordi e con quelli strangolava il manico della chitarra, schiaffeggiava le corde con il plettro, urlava fino a diventare rauco. Tirava fuori tutta la rabbia che aveva in corpo e alla fine era esausto. Si sentiva punk e decise di diventare una rockstar ma prima provò ad essere uno stuntman. Lo aveva visto fare in TV: un tizio sulla moto prendeva la rincorsa, sfrecciava su una lunga pedana, volava sopra i tetti di una decina di auto, planava su un’altra pedana come se niente fosse. Era facile ed eccitante. Si inventò una serie di prove alla sua portata ma non per questo meno pericolose. Per provare la sensazione di volare arrivò a buttarsi dalla finestra del primo piano atterrando su un materasso e qualche coperta. Per provare la sensazione di scoppiare attaccò parecchi petardi a una lastra di ferro, se la legò addosso e poi diede fuoco: rimase sordo per un bel pezzo. Tutto sommato era meglio il rock. Il rock divenne la sua ragione di vita. Si concentrò su quello, anche perché l’ambiente in cui stava crescendo e la gente che ci viveva non gli davano alternative.

Aberdeen è una cittadina dello Stato di Washington, nascosta al fondo del porto di Gray. Scoscese colline incombono a nord e a est, la nebbia spesso copre e avvolge case e paesaggio, in alto vivono i proprietari delle segherie in basso i proletari: i Cobain vivevano in basso. L’oceano senza fine è a due passi, ma il paese è intrappolato in una morsa di cupezza. Una incombente angoscia aleggia fra le case fatiscenti che rispecchiano l’indigenza di chi ci vive, l’oscurità domina il paesaggio e il paesaggio è un nulla malsano. L’alcolismo e la violenza domestica sono all’ordine del giorno.

Kurt ha dodici anni quando suo prozio, Burle Cobain, si spara un colpo di fucile in pancia e diciassette quando il fratello di Burle decide di farla finita sparandosi alla testa.

I primi idoli, Beatles, Rolling, Queen presto diventarono solo un ricordo, roba da ragazzini, meglio Johnny Rotten, Sid Vicious, Iggy Pop, Richard Hell, Ramones e Clash, meglio ancora i Melvins che suonavano proprio a Montesano, dove Kurt ogni tanto viveva con suo padre. Loro erano davvero bravi. Gli sarebbe piaciuto far parte della band. Ma gli bastava andare ad ascoltare le prove, aiutarli a caricare e scaricare le attrezzature da palco, applaudirli durante i concerti, dimostrare tutta la sua grande ammirazione.

Nella fase dell’infatuazione, non aveva nessuna cognizione della sua personalità, era ancora alla ricerca di se stesso. Per un lungo periodo fece intendere ai suoi compagni in classe di essere omosessuale. Frequentò a lungo un ragazzo gay, col quale andava perfettamente d’accordo, e quando cominciarono a prenderlo in giro, dandogli della checca, si rese conto che quella condizione lo rendeva visibile, diverso: lui agli occhi degli altri era finalmente qualcuno. Un enorme passo avanti rispetto all’anonimato.

Riuscì ad avere finalmente un audizione con i Melvins ma fu un disastro, per timidezza o paura non espresse nulla rispetto alla musica che aveva in corpo e che stava covando.

Si richiuse in se stesso, era alla ricerca di un cambiamento, gli serviva qualcosa per andare avanti. L’occasione giunse quando sua madre Wendy, in preda a un attacco di gelosia tentò di prendere a fucilate il suo terzo marito, un omone fedifrago e spesso ubriaco ma, non riuscendo neppure a caricare il fucile, raccolse tutte le armi che trovò in casa e le gettò nel fiume. Il giorno dopo, aiutato da alcuni amici, Kurt organizzò la pesca, riuscì a recuperare quasi tutto e lo andò a vendere. Spese i soldi del ricavato per un nuovo amplificatore. Un gioiello, rispetto a quello regalatogli dallo zio Chuck, con quello sì che avrebbe potuto far crollare la casa, quella della madre o quella del padre, l’importante era avere lo strumento giusto per arrivare al massimo frastuono possibile. Ci riuscì, naturalmente. Ma il prezzo per i suoi sfoghi fu troppo alto da pagare: suo padre, al culmine dell’esasperazione, salì in camera, staccò la spina, gli strappò la chitarra dalle mani e la fece a pezzi. “Sarebbe bastato chiedermi di abbassare il volume… lo avrei fatto!”, confessò al bibliotecario della scuola, uno dei pochi col quale aveva instaurato un rapporto. Non era vero: Kurt non sarebbe mai stato un ragazzo obbediente o, perlomeno, propenso ad accogliere le richieste degli altri per ragionevoli che potessero essere. Nulla e nessuno avrebbe potuto condizionarlo, teneva troppo alla sua primitiva libertà, per quanto indisponente apparisse agli occhi di chiunque, così come credeva fermamente che tutti avessero il diritto di esprimere la propria, per quanto dolorosa potesse risultare ai suoi occhi.

La biblioteca gli serviva per trarre ispirazione dai libri, prendere appunti per le sue elucubrazioni in forma di canzone, spunti per pensieri sparsi scritti un po’ dappertutto, in forma di graffiti o altro. Cose come “Nixon ha ucciso Hendrix”, “Abortite Cristo”, “E’ il momento che lo stupido se ne vada”, “Potere omosessuale”. Ma anche per approfondire qualcosa che, d’un tratto, lo colpiva profondamente: la tragica vita di Frances Farmer, Arancia Meccanica di Anthony Burgess, di cui lesse poi l’opera completa, o tutti gli scrittori che iniziavano per b: Beckett, Bukovsky… una paranoia che durò qualche mese.

Quando, come e perché arrivò il giorno della droga non è dato sapere. L’unica certezza è che Kurt non amava la cocaina perché lo avrebbe reso ben disposto verso gli altri, troppo propenso a socializzare, ad aprirsi, a mostrare quella parte di se stesso che voleva fortemente restasse solo sua. Col tempo la testa aveva cominciato a dettare legge al corpo. Nel giro di qualche anno la bronchite divenne cronica, gli spasmi gastrici si trasformarono in continui conati con tracce di sangue, la schiena iniziò a procurargli dolori lancinanti, la sofferenza fisica, lentamente, divenne una costante di vita. E’ probabile che l’eroina servisse per calmargli i dolori o forse divenne semplicemente una delle tante componenti capitate o cercate per bruciare prima possibile.

In effetti solo la musica riusciva a farlo sentire bene e quando incontrò Chris Novoselic, uno spilungone di origine serba che sapeva suonare il basso e che adorava gli stessi suoi idoli, la voglia di mettere in piedi una band prese il sopravvento sul resto. Tutto successe in fretta. Il gruppo assunse diverse denominazioni: Sell-outs, Skid Row, Ted Ed Fred, Throat Oyster, Pen Cap Chew, Windowframe, Bliss, poi, finalmente Nirvana. In soli due anni, dall’89 al ’91, i ragazzi “sporchi e cattivi” divennero gli eroi della musica grunge. Cobain non fece in tempo a rendersi conto di essere diventato un idolo che, quando successe, tutto divenne ancor più complicato. Chiunque avrebbe vissuto l’improvvisa notorietà come una benedizione, non lui. A lui sarebbe bastato dimostrare di essere diventato qualcuno nei luoghi che lo avevano visto crescere scontroso e ribelle, suonare negli stessi club dove restava a bocca aperta a godersi gli adorati Melvins, essere semplicemente apprezzato in un ristretto ambito underground o poco più.

Verso la fine del ’91, il secondo album, Nevermind, con uno sforzo promozionale pari a zero, divenne un best-seller a livello planetario, riconosciuto dalla critica e dal popolo come un vero e proprio capolavoro degli anni 90: un disco perfetto, interamente partorito da una mente apparentemente imperfetta.

In concerto i Nirvana alternavano esibizioni memorabili a completi disastri. Molto dipendeva dall’umore di Kurt, ma spesso dal comportamento del pubblico. Il classico rituale degli strumenti sfasciati a fine concerto rimase sempre e comunque una dello loro caratteristiche. Non era certo una novità, Pete Townshend degli Who aveva cominciato a spaccare la chitarra già negli anni 60, Kurt e Chris lo facevano perché quella era l’unica chiusura all’altezza dei testi e della musica delle loro canzoni, il solo possibile finale. Gli attriti all’interno del gruppo nacquero per questioni di royalties. Kurt a tutti gli effetti era i Nirvana e gli sembrò logico ottenere più soldi degli altri, alla fine gli altri dovettero accettare, non avrebbero avuto altra scelta. Ma il vero motivo delle incomprensioni fra Novoselic e Cobain fu la droga. Chris non sopportava di vedere il vecchio amico buttare via la sua vita giorno dopo giorno, soprattutto adesso che erano diventati della rockstar. Le promesse di smettere, i brevi periodi di disintossicazione, le ricadute di Kurt esasperarono i loro rapporti, tanto che sul palco e in sala di registrazione erano insieme, per il resto ciascuno faceva vita a sé.

Poi arrivò Courtney Love.

Un anno prima del loro incontro lei aveva fondato un gruppo, gli Hole, tutte donne tranne il chitarrista, ottenendo un buon successo. Lui restò affascinato dagli occhi enormi, esageratamente bistrati di nero, dai capelli biondi sconvolti ma, soprattutto, dal suo esprimersi senza reticenze, dai movimenti imprevedibili, dal fatto che con lei sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa in qualunque momento. Il loro divenne un amore appassionato e conflittuale, fisicamente tenero e psicologicamente violento, scandito da una sorta di metronomo impazzito, condizionato dai rispettivi umori e, soprattutto, sfibrato dall’eroina e dalle continue crisi di Kurt.

Si sposarono il 24 febbraio del ’92. Courtney aspettava un bambino. L’opinione pubblica, informata dalla stampa in cerca di scandali, inorridì quando venne a sapere che, nonostante la maternità, lei aveva continuato a far uso di droghe e che lui ne era completamente succube. Le cose, verosimilmente, non stavano in quei termini ma quando la macchina delle accuse si mise in moto per la coppia fu davvero impossibile riuscire a fermarla. Per la gente erano diventati i nuovi amanti maledetti (come anni prima lo erano stati Sid Vicious dei Sex Pistols e Nancy Spungen).

Il 18 agosto del ’92 nacque Frances Bean Cobain. La continua ridda di voci riportate dai media costrinse il Tribunale di Los Angeles a interessarsi del caso e a imporre l’affidamento a una sorella di Courtney, considerato che la coppia non era in grado di dare garanzie sufficienti alla normale crescita della bambina.

“Non credo che Courtney e io siamo così stronzi. Nelle nostre vite ci è mancato l’amore e ne abbiamo così tanto bisogno che l’unico obiettivo è quello di dare a Frances quanto più amore possiamo, quanto più aiuto possiamo. Sono certo che è l’unica cosa che non cambierà mai.”

La battaglia per riavere la piccola Frances fu dura e difficile, l’angoscia e il dolore che ne derivarono non fecero altro che scuotere l’equilibrio psichico già instabile di entrambi. Più di una volta pensarono al suicidio, ci rinunciarono solo perché prima o poi erano sicuri di poter vivere con la bambina. Dal momento in cui accadde Kurt volle avere Courtney e Frances sempre accanto, in tour e in studio: “…ho avuto una figlia e sono innamorato: questa è l’unica benedizione che penso di aver ricevuto, questa è la vita che voglio”.

Ma le ombre nella sua mente troppo spesso oscuravano i momenti di apparente felicità. Chi gli stava accanto sopportava con rassegnazione i continui cambiamenti di umore, i momenti di normalità e i lunghissimi mutismi, i sorrisi benevoli e gli scatti d’ira. Nonostante il travolgente successo, l’improvvisa ricchezza, l’innegabile soddisfazione di essere riuscito a tanto, Kurt proprio non ce la faceva a venirne fuori.

Il quarto album fu un calvario. Tutti si aspettavano un altro capolavoro. La casa discografica mise a disposizione un budget da capogiro, Cobain decise di cambiare produttore, scelse il migliore sulla piazza, Steve Albini. Le cose andarono a meraviglia per un po’, poi, per colpa di nessuno in particolare, cominciò a serpeggiare una generale insoddisfazione. Alcuni brani vennero scartati, altri interamente rifatti, Kurt chiese il supporto di un altro produttore. Alla fine In Utero vide la luce ma non brillava certo come Nevermind. I fans gridarono comunque al miracolo, Kurt no. Odiava e rispettava la gente con la stessa forza, era convinto di dover trovare altre strade per non prendere in giro se stesso e gli altri, il punto era da che parte? Provò con un disco senza spina, un classico concerto “unplugged” inventato e sponsorizzato ormai da anni da MTV. Per la casa discografica si trattava di una ghiotta operazione commerciale adatta a un circuito collaudato, una maniera di allargare gli orizzonti dei Nirvana. Per lui, invece, fu il tentativo di sperimentare la sua musica in un contesto “tradizionale” e vedere che effetto potesse avere più su se stesso che su gli altri. Molti critici lo ritennero un piccolo capolavoro, i fans si divisero: alcuni si domandarono allibiti dove fosse finito il loro eroe, altri si sentirono traditi, altri ancora accettarono la svolta anche perché, a onor del vero, Cobain aveva fatto un altro bellissimo disco.

Il primo marzo del ’94 al Terminal Einz di Monaco i Nirvana tennero un concerto. Tutti i presenti si resero conto che Kurt era lì in carne e ossa ma che in effetti sembrava una sorta di zombie, un giocattolo a cui qualcuno aveva dato un tanto di carica per farlo muovere, suonare, cantare per quella notte e basta. Aveva bisogno di riposo e a Roma lo aspettava Courtney per passare qualche giorno di vacanza assieme, ma quel soggiorno all’hotel Excelsior si sarebbe rivelato una vera sciagura. Cinquanta pillole di Rohypnol avrebbero stroncato chiunque eppure, ricoverato d’urgenza al Policlinico in stato comatoso, lui sopravvisse. Ci aveva provato? Forse. Sta di fatto che all’ospedale Americano, dove venne trasferito per la convalescenza, appena riuscì ad aprire gli occhi chiese carta e penna e scrisse: “toglietemi questi fottuti tubicini dal naso”. Dopo tre giorni era già sull’aereo che lo riportava a Seattle. Messo alle strette da Courtney e da un pugno di amici finalmente decise di farsi disintossicare all’Exodus Recovery Center.

Lì dentro proprio non riesce a starci, scavalca il muro di cinta e torna a Seattle. Ancora una volta da solo in giro senza una meta: nel parco vicino a casa vestito da barbone, con un gruppo di tossici a drogarsi fino al limite dell’overdose, nel secondo appartamento di Carnation a dormire per terra col sacco a pelo, in taxi a comprare proiettili per il fucile. Poi finalmente a casa, nella stanza sopra il garage, in compagnia del suo peggior nemico: se stesso. Blocca la porta con uno sgabello, si toglie il cappello, butta per terra il portafogli, si fa una dose di eroina, scrive una lunga lettera con l’inchiostro rosso: “ Parlerò con la lingua di un vero sempliciotto che ovviamente preferirebbe essere piuttosto un lagnoso e infantile privo di mascolinità.

Questa nota dovrebbe essere piuttosto facile da comprendere.

Tutti i suggerimenti delle 101 correnti punk rock attraverso degli anni, sin dalla mia prima introduzione alle, per così dire, etiche coinvolte con l’indipendenza e il coinvolgimento della vostra comunità si sono rivelate verissime. Non ho provato l’eccitazione di ascoltare e di creare musica assieme alla lettura e alla scrittura da troppi anni ormai. Mi sento colpevole oltre ogni dire rispetto a queste cose.

Per esempio quando siamo nel back stage e le luci calano e il pazzo ruggito della folla ha inizio non mi influenza nel modo in cui influenzava Freddy Mercury, che sembrava amare, godere dell’amore e dell’adorazione della folla, qualcosa che ammiro e invidio totalmente. Il fatto è che non vi posso fregare, nessuno di voi. E’ semplicemente ingiusto per me e per voi.

Il peggior crimine che mi venga in mente sarebbe di derubare la gente fingendo e comportandomi come se mi stessi divertendo al 100%.

A volte mi sento come se dovessi timbrare il cartellino prima di salire sul palcoscenico. Ho tentato tutto ciò che era in mio potere per apprezzarlo (e lo apprezzo, Dio, credetemi è così, ma non è abbastanza). Apprezzo il fatto che io e noi abbiamo influenzato e divertito un sacco di gente. Forse sono uno di quei narcisisti che stimano le cose soltanto quando non ci sono più.

Sono troppo sensibile. Dovrei essere lievemente stordito per riguadagnare quell’entusiasmo che una volta avevo da bambino.

Nei nostri ultimi tre tour ho avuto modo di apprezzare meglio tutta la gente e tutti i fans che ho conosciuto personalmente, ma ancora non riesco a superare la frustrazione, la colpa e l’empatia che ho per tutti. C’è del buono in ognuno di noi e credo di amare la gente semplicemente troppo, così tanto che mi fa sentire maledettamente triste. Il triste piccolo, sensibile, incapace di apprezzare, Pesci, uomo-Gesù!

Perché non te la godi e basta? Non lo so! Ho una dea di moglie che trasuda ambizione ed empatia e una figlia che mi ricorda tanto quello che ero una volta, piena d’amore e gioia, bacia ogni persona che incontra perché tutti sono buoni e non le faranno del male. E questo mi terrorizza a tal punto che a malapena riesco a ragionare. Non posso sopportare il pensiero che Frances diventi la miserabile e autodistruttiva star del death rocker che sono diventato io.

Mi è andata bene, molto bene, e ne sono grato, ma dall’età di sette anni, mi sono riempito di odio verso tutti gli umani in generale. Solamente perché sembra così facile per la gente andare d’accordo e avere empatia. Solamente perché amo e mi dispiaccio troppo per la gente, credo.

Grazie a voi tutti dal profondo del mio stomaco bruciante e nauseato per le vostre lettere e la vostra attenzione durante gli anni passati. Sono un bambino troppo incostante e lunatico! Non ho più la passione, e quindi ricordate, è meglio bruciarsi subito che spegnersi lentamente.

Pace, amore, empatia.

Kurt Cobain

Frances e Courtney, sarò al vostro altare.

Ti prego vai avanti Courtney per Frances.

Per la sua vita, che sarà così più felice senza di me.

VI AMO, VI AMO.”

L’8 aprile 1994, attorno alle nove di mattina, la polizia trovò il corpo di Kurt Cobain. Le scarpe nere di gomma con le stringhe luride, le calze bianche di spugna arrotolate, il jeans sdrucito, la maglietta incolore, una macchia scura sul pavimento partiva dalla testa, la faccia era sfigurata dal colpo di un Remington calibro 20. Se n’era andato a 27 anni, come Janis Joplin e Jimi Hendrix.

Quella sporca dozzina (+1)

Quella sporca dozzina (+1)

3. CADMO. Boomerang (1977 Vedette)

3. CADMO. Boomerang (1977 Vedette)

4. PAOLO FRESU QUINTET. Ostinato (1985 Splasc(h))

4. PAOLO FRESU QUINTET. Ostinato (1985 Splasc(h))

5. JOE PERRINO AND THE MELLOWTONES. Rane’n’Roll (1988 IRA)

5. JOE PERRINO AND THE MELLOWTONES. Rane’n’Roll (1988 IRA)

6. KENZE NEKE. Naralu! De Uve Sese (1992 KN Gridalo Forte)

6. KENZE NEKE. Naralu! De Uve Sese (1992 KN Gridalo Forte)

7. DORIAN GRAY. Matamoros (1995 Interbeat)

7. DORIAN GRAY. Matamoros (1995 Interbeat)

8. SIKITIKIS. Fuga dal deserto del Tiki (2004 Casasonica)

8. SIKITIKIS. Fuga dal deserto del Tiki (2004 Casasonica)

9. IOSONOUNCANE. Die (2015 Trovarobato)

9. IOSONOUNCANE. Die (2015 Trovarobato)

10. THE RIPPERS. A Gut Feeling (2017 Slovenly)

10. THE RIPPERS. A Gut Feeling (2017 Slovenly)

11. DREAM WEAPON RITUAL. The Uncanny Little Sparrow (2018)

11. DREAM WEAPON RITUAL. The Uncanny Little Sparrow (2018)

12. SAFFRONKEIRA. Automatism (2019 Denovali)

12. SAFFRONKEIRA. Automatism (2019 Denovali)

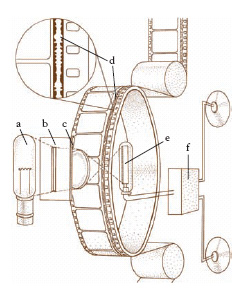

13. PAOLO ANGELI. 22.22 Free Radiohead (2019 ReR)

13. PAOLO ANGELI. 22.22 Free Radiohead (2019 ReR)

di

di Claudio Lolli. Quello lì (compagno Gramsci). Da Un Uomo in crisi, 1973.

Claudio Lolli. Quello lì (compagno Gramsci). Da Un Uomo in crisi, 1973. Scritti Politti. Skank Bloc Bologna. Singolo del 1978.

Scritti Politti. Skank Bloc Bologna. Singolo del 1978. Franco Madau. Cantu pro Gramsci. Da Ottana del 1984.

Franco Madau. Cantu pro Gramsci. Da Ottana del 1984. Billy Bragg. Workers Playtime del 1988.

Billy Bragg. Workers Playtime del 1988. Clara Murtas / Ennio Morricone. In forma di stella. Da De sa terra a su xelu del 2002.

Clara Murtas / Ennio Morricone. In forma di stella. Da De sa terra a su xelu del 2002. Purge. Antonio Gramsci. Da Il Neige en Syrie del 2002.

Purge. Antonio Gramsci. Da Il Neige en Syrie del 2002.

Roberto Piana. Da Tuo Antonio Gramsci del 2007.

Roberto Piana. Da Tuo Antonio Gramsci del 2007. Il Teatro degli Orrori. Martino. Da Il Mondo Nuovo del 2012.

Il Teatro degli Orrori. Martino. Da Il Mondo Nuovo del 2012. Gabriele Mitelli. Antonio Gramsci. Da Hymnus ad Nocturnum del 2014.

Gabriele Mitelli. Antonio Gramsci. Da Hymnus ad Nocturnum del 2014. Pornostroika Dadaifi. Indifference. Dalla compilation Martyred Heretics del 2014.

Pornostroika Dadaifi. Indifference. Dalla compilation Martyred Heretics del 2014. En?gma. Cerbero. Da Shardana del 2018.

En?gma. Cerbero. Da Shardana del 2018.

di

di Massimo Barbiero. Foglie d’erba (MB)

Massimo Barbiero. Foglie d’erba (MB) Matt Berninger. Serpentine Prison (Concord Records)

Matt Berninger. Serpentine Prison (Concord Records) Deftones. Ohms (Reprise)

Deftones. Ohms (Reprise) Fontaines D.C. A Hero’s Death (Partisan Records)

Fontaines D.C. A Hero’s Death (Partisan Records) Gorillaz. Gorillaz Present Song Machine / Season One (Parlophone)

Gorillaz. Gorillaz Present Song Machine / Season One (Parlophone) Idles. Ultra Mono. Momentary Acceptance of the Self (Partisan Records)

Idles. Ultra Mono. Momentary Acceptance of the Self (Partisan Records) Samora. Quasar (Rizosfera/NUKFM)

Samora. Quasar (Rizosfera/NUKFM) Saffronkeira with Paolo Fresu. In Origine: The Field Of Repentance (Denovali)

Saffronkeira with Paolo Fresu. In Origine: The Field Of Repentance (Denovali) Travis. 10 Songs (BMG)

Travis. 10 Songs (BMG) Lucinda Williams. Good Souls Better Angels (Highway 20 Records)

Lucinda Williams. Good Souls Better Angels (Highway 20 Records) di Marco Pandin

di Marco Pandin Trasfigurazioni

Trasfigurazioni

Mico, Leo e Dominic Arcàdi, la storia di tre uomini. Tre vite difficili. Una vicenda che intreccia i rapporti di tre generazioni di meridionali, di italiani, nel Novecento. Il nonno, il padre e il figlio, tutti uomini di un Sud che cambia in tanti aspetti e in tanti altri resta uguale. Il protagonista principale è Leo, un ragazzo che subisce lo scherno dei suoi coetanei, è vittima dell’incapacità educativa del suo maestro e finisce per passare le sue giornate nella campagna di Santa Venere, lontano dal paese. Separato dalla vita civile diventa un ‘selvaggio’ e cade nella trappola della ‘ndrangheta e delle sue leggi spietate. Intorno alla figura di Leo si sviluppa Il selvaggio di Santa Venere, un romanzo nel quale Saverio Strati ha innestato tratti antropologici e storici che abbracciano un intero secolo. Il romanzo pubblicato nel 1977 da Mondadori vinse il Premio Campiello. Adesso lo ha ristampato

Mico, Leo e Dominic Arcàdi, la storia di tre uomini. Tre vite difficili. Una vicenda che intreccia i rapporti di tre generazioni di meridionali, di italiani, nel Novecento. Il nonno, il padre e il figlio, tutti uomini di un Sud che cambia in tanti aspetti e in tanti altri resta uguale. Il protagonista principale è Leo, un ragazzo che subisce lo scherno dei suoi coetanei, è vittima dell’incapacità educativa del suo maestro e finisce per passare le sue giornate nella campagna di Santa Venere, lontano dal paese. Separato dalla vita civile diventa un ‘selvaggio’ e cade nella trappola della ‘ndrangheta e delle sue leggi spietate. Intorno alla figura di Leo si sviluppa Il selvaggio di Santa Venere, un romanzo nel quale Saverio Strati ha innestato tratti antropologici e storici che abbracciano un intero secolo. Il romanzo pubblicato nel 1977 da Mondadori vinse il Premio Campiello. Adesso lo ha ristampato

di Alberto Tonti

di Alberto Tonti

Fermiamoci Arlo, proviamo ad analizzare questo termine: indipendenza e la valenza che ancora può avere nella realtà musicale italiana. Ovunque ti giri vedi gran sventolii libertari sempre abbinati a termini quali rock o indie. Da anni ripeto una frase che ormai si è trasformata in un mantra, sono le stesse parole usate da Simon Frith per il titolo del suo libro uscito, bada bene, nel 1988. Music for pleasure, tradotto in un definitivo Il Rock E’ Finito e con il rock anche il fenomeno indie, aggiungo.

Fermiamoci Arlo, proviamo ad analizzare questo termine: indipendenza e la valenza che ancora può avere nella realtà musicale italiana. Ovunque ti giri vedi gran sventolii libertari sempre abbinati a termini quali rock o indie. Da anni ripeto una frase che ormai si è trasformata in un mantra, sono le stesse parole usate da Simon Frith per il titolo del suo libro uscito, bada bene, nel 1988. Music for pleasure, tradotto in un definitivo Il Rock E’ Finito e con il rock anche il fenomeno indie, aggiungo. Sai, io ho fatto le prime esperienze in quel periodo dove “indipendenti” significava essere antagonisti al Sistema. Provare a cambiarlo se non abbatterlo. Per me indipendenti erano Ivan Della Mea e Giovanna Marini con I Dischi del Sole, oppure Rough Trade, la Factory e Recommended Records in Inghilterra. La Schneball degli Embryo in Germania e la Ralph Records negli Stati Uniti. Il contenuto musicale, quello estetico, erano anche contenuto politico. “Rock In Oppositions”, per capirsi. Quel movimento, avviato da Chris Cutler degli Henry Cow nel finire degli Anni Settanta, in opposizione, appunto, all’industria discografica che aveva come unico scopo il profitto. Di conseguenza anche il “contenuto economico” era politico: non venivano realizzati album avendo alle spalle i finanziamenti delle Major. Non distribuivamo volantini ma provavamo a distribuire musica. Era fare attività politica in modo diverso. Pensa anche al punk: stilisticamente mi ha poco attratto ma è stata una bella lezione d’indipendenza. Adesso si è persa quella connotazione ma “indipendente”, pur sapendo che società e costumi sono cambiati molto, dovrebbe mantenere quel significato. L’uso del termine indie, com’è usato oggi, non so cosa possa significare, se non “aziende che non fanno direttamente parte di una multinazionale”. De Gregori è indie? Ha una sua etichetta, la Caravan. Oltre ai suoi dischi ne ha prodotti anche per il fratello. Non vorrei sbagliare, ma credo che anche Gigi D’Alessio sia un indipendente. Ha la GGD, specializzata in musica napoletana. Però, come per la Caravan, è distribuito Sony Music. Sono quindi indipendenti? Per me, non molto. Come non lo è qualunque musicista che abbia avuto finanziamenti da una Major. Per il MEI si vede che lo sono. Che ti devo dire… Forse pensano più a far conoscere il mercato musicale in genere che a promuovere un prodotto che abbia una valenza culturale e una scelta di campo. In quella logica sono indipendenti anche il Clan Celentano e la Sugar di Caterina Caselli. Ma quasi tutte seguono una logica squisitamente commerciale. Non hanno come obiettivo un progetto politico culturale. E neppure hanno alle spalle un movimento culturale com’era invece negli Anni ’70 e ’80. Infatti l’Independent Music Meeting che si teneva a Firenze a metà degli anni ’80, tendeva a sostenere un movimento culturale. Cercava di creare un confronto tra le realtà culturali di quegli anni. Poi è andata com’è andata, ma adesso si punta quasi esclusivamente alla quantita, accantonando la qualità. Oggi, vedi, si cunsuma “cultura di sinistra” e non si prova a creare ed evolvere una cultura come invece cercavano di fare i citati Della Mea, Chris Cutler o le Liberation Music Orchestra di Charlie Haden. E questa nuova cultura di sinistra, edulcorata, appiattita, omologata, la consumiamo pressappoco con gli stessi riti e nello stesso modo piuttosto acritico con cui consumiamo la cultura dei talent o dei Sanremo, per capirsi. Che hanno pure una loro logica e se fosse costruita con intelligenza, buon gusto e cultura meriterebbero rispetto, ma sono proprio un’altra storia: sono dentro il Sistema. Lì non sei indipendente, per niente antagonista e penso che sei persino poco utile socialmente e culturalmente…

Sai, io ho fatto le prime esperienze in quel periodo dove “indipendenti” significava essere antagonisti al Sistema. Provare a cambiarlo se non abbatterlo. Per me indipendenti erano Ivan Della Mea e Giovanna Marini con I Dischi del Sole, oppure Rough Trade, la Factory e Recommended Records in Inghilterra. La Schneball degli Embryo in Germania e la Ralph Records negli Stati Uniti. Il contenuto musicale, quello estetico, erano anche contenuto politico. “Rock In Oppositions”, per capirsi. Quel movimento, avviato da Chris Cutler degli Henry Cow nel finire degli Anni Settanta, in opposizione, appunto, all’industria discografica che aveva come unico scopo il profitto. Di conseguenza anche il “contenuto economico” era politico: non venivano realizzati album avendo alle spalle i finanziamenti delle Major. Non distribuivamo volantini ma provavamo a distribuire musica. Era fare attività politica in modo diverso. Pensa anche al punk: stilisticamente mi ha poco attratto ma è stata una bella lezione d’indipendenza. Adesso si è persa quella connotazione ma “indipendente”, pur sapendo che società e costumi sono cambiati molto, dovrebbe mantenere quel significato. L’uso del termine indie, com’è usato oggi, non so cosa possa significare, se non “aziende che non fanno direttamente parte di una multinazionale”. De Gregori è indie? Ha una sua etichetta, la Caravan. Oltre ai suoi dischi ne ha prodotti anche per il fratello. Non vorrei sbagliare, ma credo che anche Gigi D’Alessio sia un indipendente. Ha la GGD, specializzata in musica napoletana. Però, come per la Caravan, è distribuito Sony Music. Sono quindi indipendenti? Per me, non molto. Come non lo è qualunque musicista che abbia avuto finanziamenti da una Major. Per il MEI si vede che lo sono. Che ti devo dire… Forse pensano più a far conoscere il mercato musicale in genere che a promuovere un prodotto che abbia una valenza culturale e una scelta di campo. In quella logica sono indipendenti anche il Clan Celentano e la Sugar di Caterina Caselli. Ma quasi tutte seguono una logica squisitamente commerciale. Non hanno come obiettivo un progetto politico culturale. E neppure hanno alle spalle un movimento culturale com’era invece negli Anni ’70 e ’80. Infatti l’Independent Music Meeting che si teneva a Firenze a metà degli anni ’80, tendeva a sostenere un movimento culturale. Cercava di creare un confronto tra le realtà culturali di quegli anni. Poi è andata com’è andata, ma adesso si punta quasi esclusivamente alla quantita, accantonando la qualità. Oggi, vedi, si cunsuma “cultura di sinistra” e non si prova a creare ed evolvere una cultura come invece cercavano di fare i citati Della Mea, Chris Cutler o le Liberation Music Orchestra di Charlie Haden. E questa nuova cultura di sinistra, edulcorata, appiattita, omologata, la consumiamo pressappoco con gli stessi riti e nello stesso modo piuttosto acritico con cui consumiamo la cultura dei talent o dei Sanremo, per capirsi. Che hanno pure una loro logica e se fosse costruita con intelligenza, buon gusto e cultura meriterebbero rispetto, ma sono proprio un’altra storia: sono dentro il Sistema. Lì non sei indipendente, per niente antagonista e penso che sei persino poco utile socialmente e culturalmente…  Cosa è rimasto… Di realtà che fanno musica alternativa ci sono – o che parola bella sarà “alternativa”? Peccato non si usi più. Pensa alle label di musica tradizionale, elettronica, world, jazz. Sono ai margini, non riescono ad avere una loro visibilità. Neppure un riconoscimento culturale, se non di vendite, come potevano averlo la Cramps, L’ultima Spiaggia o L’Orchestra degli Stormy Six. Forse bisognerebbe tornare a parlare di “cultura underground”. Di controcultura. È un po’ difficle farlo, sembreremo dinosauri in estinzione, ma erano belle parole, bei concetti e belle intenzioni. Probabilmente dovremmo chiamarla in un altro modo, ma dovremmo trovare quell’orgoglio che avevamo quando pensavamo di essere utili: costruire cultura e non solo intrattenimento.

Cosa è rimasto… Di realtà che fanno musica alternativa ci sono – o che parola bella sarà “alternativa”? Peccato non si usi più. Pensa alle label di musica tradizionale, elettronica, world, jazz. Sono ai margini, non riescono ad avere una loro visibilità. Neppure un riconoscimento culturale, se non di vendite, come potevano averlo la Cramps, L’ultima Spiaggia o L’Orchestra degli Stormy Six. Forse bisognerebbe tornare a parlare di “cultura underground”. Di controcultura. È un po’ difficle farlo, sembreremo dinosauri in estinzione, ma erano belle parole, bei concetti e belle intenzioni. Probabilmente dovremmo chiamarla in un altro modo, ma dovremmo trovare quell’orgoglio che avevamo quando pensavamo di essere utili: costruire cultura e non solo intrattenimento. È curioso, in effetti. Mi è capitato di pensarci. È vero che invecchiando diventiamo più reazionari – diciamo più riflessivi… – ma ancora non capisco come sia possibile dimenticare completamente quello cui avevamo creduto e sperato negli anni dell’incoscienza e dell’entusiasmo. Posso capire che uno stipendio sicuro – magari neppure tanto basso – una posizione sociale di buon livello, ti facciano rielaborare certe convinzioni, ma come si possa aver scritto «Il pop, inteso come fenomeno totalizzante e complessivo, dopo la “grande illusione” degli anni ’60, stenta a farsi voce portante dei nuovi bisogni culturali» per poi arrivare a tessere anni dopo, su uno dei maggiori quotidiani italiani, un elogio all’ultimo album di Paola & Chiara non riesco a capirlo molto. Va bene, erano epoche diverse, il mondo cambia, ma è proprio come l’inutile discernere oggi sul ritrovato rock in contesti dove il rock ha poco a che vedere e per forza di cose. A volte mi chiedo come sia possibile. A proposito, per caso sai che fine hanno fatto Paola & Chiara? Le ho viste una volta per uno showcase al defunto Salone della Musica di Torino, e devo ammettere che la biondina, con quell’aria da diva imbronciata, era proprio caruccia. In ogni modo, tornando a quella generazione in cerca di nuove speranze e nuovi confini, è come se a un certo momento si fosse accorta che non sarebbe riuscita a cambiare il mondo e allora, forse per rabbia o per vendetta, abbiano deciso di peggiorarlo. Comunque, su Muzak, divoravo gli articoli di Giame Pintor e Sandro Portelli.

È curioso, in effetti. Mi è capitato di pensarci. È vero che invecchiando diventiamo più reazionari – diciamo più riflessivi… – ma ancora non capisco come sia possibile dimenticare completamente quello cui avevamo creduto e sperato negli anni dell’incoscienza e dell’entusiasmo. Posso capire che uno stipendio sicuro – magari neppure tanto basso – una posizione sociale di buon livello, ti facciano rielaborare certe convinzioni, ma come si possa aver scritto «Il pop, inteso come fenomeno totalizzante e complessivo, dopo la “grande illusione” degli anni ’60, stenta a farsi voce portante dei nuovi bisogni culturali» per poi arrivare a tessere anni dopo, su uno dei maggiori quotidiani italiani, un elogio all’ultimo album di Paola & Chiara non riesco a capirlo molto. Va bene, erano epoche diverse, il mondo cambia, ma è proprio come l’inutile discernere oggi sul ritrovato rock in contesti dove il rock ha poco a che vedere e per forza di cose. A volte mi chiedo come sia possibile. A proposito, per caso sai che fine hanno fatto Paola & Chiara? Le ho viste una volta per uno showcase al defunto Salone della Musica di Torino, e devo ammettere che la biondina, con quell’aria da diva imbronciata, era proprio caruccia. In ogni modo, tornando a quella generazione in cerca di nuove speranze e nuovi confini, è come se a un certo momento si fosse accorta che non sarebbe riuscita a cambiare il mondo e allora, forse per rabbia o per vendetta, abbiano deciso di peggiorarlo. Comunque, su Muzak, divoravo gli articoli di Giame Pintor e Sandro Portelli. Appunto, perché lo fanno, visto che senz’altro non possono essere convinti di ciò che scrivono. Come dicevo la regressione e il decadimento che sta coinvolgendo la società italiana non risparmia neanche il mondo della musica e a farne le spese sono coloro che ancora credono nella capacità del suono di produrre arte, arte vera. Da poco la norvegese Rune Grammofon ha rilasciato il nuovo disco della chitarrista, cantante e compositrice Hedvig Mollestad con il suo trio, un vinile contenente vere esplosioni elettriche che bada bene, non sono semplicemente jazz virato rock ma rappresentano una vera ricerca sul campo. Dovessi tornare sulle barricate della controinformazione militante, credo sventolerei una bandiera con su scritto il titolo di questo lavoro: Din Don You’re Dead.

Appunto, perché lo fanno, visto che senz’altro non possono essere convinti di ciò che scrivono. Come dicevo la regressione e il decadimento che sta coinvolgendo la società italiana non risparmia neanche il mondo della musica e a farne le spese sono coloro che ancora credono nella capacità del suono di produrre arte, arte vera. Da poco la norvegese Rune Grammofon ha rilasciato il nuovo disco della chitarrista, cantante e compositrice Hedvig Mollestad con il suo trio, un vinile contenente vere esplosioni elettriche che bada bene, non sono semplicemente jazz virato rock ma rappresentano una vera ricerca sul campo. Dovessi tornare sulle barricate della controinformazione militante, credo sventolerei una bandiera con su scritto il titolo di questo lavoro: Din Don You’re Dead. La farfalla ingoia le lacrime della tartaruga

La farfalla ingoia le lacrime della tartaruga

Tante le comparse che fanno capolino: Tony Esposito con la sua worldmusic, l’esplosivo Tullio De Piscopo, un Alan Sorrenti prima maniera, Mario Musella ed Elio D’Anna, alfieri del pop anni Sessanta con gli Showmen, e ancora gli Osanna, Pino Daniele, Enzo Avitabile, Rino Zurzolo, Joe Amoruso. Un’esplosione di talenti creativi dell’hinterland napoletano che con ondate successive arriva fino ai Centri Sociali anni Novanta con 99 Posse, Bisca, Almamegretta e le cui schegge tardive brillano ancora oggi (i Nu Guinea). E, rimanendo alla metafora bellica: il primo botto lo fece proprio Campagna dei Napoli Centrale.

Tante le comparse che fanno capolino: Tony Esposito con la sua worldmusic, l’esplosivo Tullio De Piscopo, un Alan Sorrenti prima maniera, Mario Musella ed Elio D’Anna, alfieri del pop anni Sessanta con gli Showmen, e ancora gli Osanna, Pino Daniele, Enzo Avitabile, Rino Zurzolo, Joe Amoruso. Un’esplosione di talenti creativi dell’hinterland napoletano che con ondate successive arriva fino ai Centri Sociali anni Novanta con 99 Posse, Bisca, Almamegretta e le cui schegge tardive brillano ancora oggi (i Nu Guinea). E, rimanendo alla metafora bellica: il primo botto lo fece proprio Campagna dei Napoli Centrale.