[ per i sottotitoli click on ![sub]() ]

]

da Germaine Tillion à Ravensbrück

di David Unger [2008]

di Orsola Puecher

![Germaine Tillion in Algeria]()

Germaine Tillion in Algeria

[ Allègre, 30 maggio 1907 – Saint-Mandé, 19 aprile 2008 ] lavora come etnologa nel Sud dall’Algeria fra il 1934 e il 1940. Tornata in Francia si impegna subito fra le file della Resistenza. Arrestata nel 1942, deportata a

Ravensbrück nel ’43, ne uscirà dopo la liberazione del campo nell’Aprile del ’45. Proseguirà poi i suoi studi e le spedizioni in Africa del Nord e in Medio Oriente come Direttrice dell’

École pratique des hautes études, impegnandosi nella conservazionde della memoria dei crimini del Nazifascismo, contro la guerra d’Algeria e per i diritti delle donne. Nella parabola della sua lunga vita attraversa i drammi del ‘900 da lucida e razionale testimone della storia del secolo, perché “

fare uso della ragione umana è qualcosa che è un bisogno, ma un bisogno è una forza“. Alla razionalità intellettuale unisce una visione ironica delle cose, uno humor imprescindibile, che le scintilla acuto nello sguardo e nel sorriso: “

anche nelle situazioni più tragiche, si può ridere fino all’ultimo minuto. E’ un elemento rivivificante“.

![germaine tillion]()

Come nelle due curiose fotografie che la ritraggono bambina, ma abbigliata da accademica in erba, in toga e tocco con un gran librone davanti, Germaine sa inforcare gli occhiali analitici e le lenti della ragione, ma senza perdere mai quel sorriso, ancora uguale dopo quasi 100 anni, che le solleva gli angoli della bocca e le fa brillare gli occhi all’idea che il venerdì 13, data del suo arresto, sarebbe per antonomasia “

un giorno che porta fortuna” e che “

oggi dio è buono con i coccodrilli“, come nella storiella comica che le viene in mente in quel momento drammatico, in cui due africani sono incerti se attraversare il fiume Niger infestato di coccodrilli, nel dubbio se, dato che “Dio è buono”,

buono lo possa essere con loro, permettendogli di arrivare sani e salvi sull’altra riva, o invece non lo possa magari essere con le bestiacce, lasciando che li divorino, mentre nuotano.

![1940 Germaine con la madre Émilie Cussac]()

1940 Germaine con la madre Émilie Cussac

A

Ravensbrück il 30 gennaio 1944 sarà internata anche la madre di Germaine

Émilie Cussac [1876-1945], scrittrice, storica dell’arte, redattrice con il marito

Lucien Tillion [1867-1925], giudice di pace, di alcune

Guides bleus per l’editore Hachette. Verrà uccisa con il gas il 2 marzo 1945 perché anziana e

inadatta al lavoro. Il campo di

Ravensbrück, costruito nel 1938 per ordine del

Reichsführer delle SS

Heinrich Himmler a 90 km da Berlino, vicino al lago Fürstenberg/Havel, sulle rive malsane di una palude, era un campo di concentramento solo femminile, con prevalenza di detenute politiche, i

triangoli rossi; non ci furono camere a gas fino al gennaio del 1945, c’era solo un forno crematorio, un secondo viene costruito alla fine del ’44. Le internate lavoravano per la Siemens, per una fabbrica tessile, c’era una sartoria, un laboratorio di calzoleria, di pellicceria. Molte venivano mandate in altri campi, laddove occorreva mano d’opera. Tante donne arrivavano con i loro bambini, eliminati subito o morti in breve tempo per inedia, o incinte, costrette ad abortire, o ad assistere all’annegamento dei neonati, in un secchio, subito dopo il parto. Nella

Revier, l’infermeria, si curavano solo le più giovani e robuste per rimandarle al lavoro. Su alcune soprannominate

Kaninchen, le

conigliette [da laboratorio] venivano praticati terribili e spesso mortali esperimenti “scientifici”, inoculando in ferite procurate chirurgicamente sulle gambe i germi della cancrena gasssosa, con il pretesto di trovare una cura per i soldati feriti al fronte.

Quel mondo di orrore ci appariva anche come un mondo di incoerenza, più terrificante delle visioni di Dante e più assurdo del gioco dell’oca.

Germaine Tillion

Ravensbrück

[Édition du Seuil, 1972, 1988]

Fazi Editore [2012]

[pag. 274]

Ma fin dai primi momenti, superata la sensazione di morte e il terrore per questa specie di altro mondo incomprensibile, Germaine Tillion indaga sul funzionamento del campo, riuscendo a individuare il meccanismo economico in atto, “perché il fatto di comprendere un sistema, anche un sistema che vi schiaccia” è una forma di resistenza morale e spirituale.

Comprendere un meccanismo che vi schiaccia, dimostrarne razionalmente gli ingranaggi, rappresentarsi nel dettaglio una situazione apparentemente disperata, aiuta moltissimo a trovare sangue freddo, serenità e forza d’animo. Niente è più spaventoso dell’assurdo. Con questa caccia ai fantasmi sapevo di aiutare moralmente le migliori di noi.

[ibidem pag. 193]

Le “esecuzioni economiche (gente sfinita a morte dal lavoro per la Germania“, si affiancano e si sovrappongono alle “esecuzioni politiche (nemici della Germania)“.

Un certo proprietario di terreni incolti di nome Himmler rendeva a un tal Himmler, capo della polizia, il servizio di liberarlo definitivamente dai suoi nemici. In cambio, l’Himmler capo della polizia forniva, a tempo indefinito, all’Himmler proprietario dei bei dividendi sotto forma di bestiame umano, per sostituire quello che lui consumava a ritmo accelerato. Che meraviglioso utilizzo di terreni incolti e paludosi per un capitalista: dove non cresce niente basta installare un campo di concentramento ed ecco una vera e propria miniera d’oro!

[ibidem pag.191]

E l’analisi del meccanismo diventa anche strumento di verità e di memoria per il futuro.

Poi c’era la nostra indignazione, l’ardente desiderio che essa ci sopravvivesse, che una tale mole di crimini non diventasse un “crimine perfetto”. Era già piuttosto chiaro che ben poche di noi sarebbero sopravvissute. Questo pensiero della verità da salvare mi ha ossessionata fin dal giorno del mio arrivo a Ravensbrück.

[ibidem pag.193]

E Germaine sopravvive.

Se sono sopravvissuta lo devo soprattutto al caso, poi alla rabbia, alla volontà di rivelare quei crimini e infine, all’impegno delle mie amiche, perché avevo perso la voglia di vivere.

[ibidem pag.25]

All’inizio dell’Aprile del ’45 300 francesi vengono evacuate dalla Croce Rossa internazionale, ma le prigioniere NN, Nacht und Nebel, come Germaine ne sono escluse. Tuttavia un po’ più avanti, in seguito a dei negoziati fra il diplomatico svedese Folke Bernadotte e Heinrich Himmler, nel suo delirante progetto di sopravvivere a Hitler trattando la resa, fu permesso a un altro gruppo di detenute francesi, di cui Germaine questa volta fece parte, di essere evacuate dalla Croce Rossa svedese.

![1]()

![2]()

![3]()

![4]()

![15]()

![6]()

Il 24 Aprile, su dei pullman bianchi furono condotte a Padborg in Danimarca e poi in ospedale a Göteborg, fra ali di folla festante.

Nel dopo guerra

Germaine Tillion inizia a scrivere le sue testimonianze. Viene scelta dalle associazioni delle deportate francesi per assistere, come unica osservatrice consentita dal tribunale inglese, al primo processo sul campo di Ravensbrück, che ha luogo ad Amburgo nel Dicembre 1946.

![1-processo]()

![2-processo]()

![3-processo]()

![4-processo]()

Durante le sospensioni delle sedute, la sala si svuotava, e io restavo a guardarli in silenzio, sopraffatta dal dolore di fronte a quegli esseri che avevano fatto tanto male e che ora, allineati a qualche metro da me, dovevano rispondere di quelle migliaia di assassinii, compiuti a sangue freddo su delle donne indifese.

[…]

Si può chiamare odio quel dolore cupo, troppo accorto per non includere una straziante compassione?

[…]

Loro erano lì, ben vestiti, curati, puliti: dignitosi. Un dentista, dei medici, un ex tipografo, delle infermirere, qualche modesto impiegato. Nessun precedente penale, studi normali, infanzia normale…

Gente comune.

[ibidem pag.124-125]

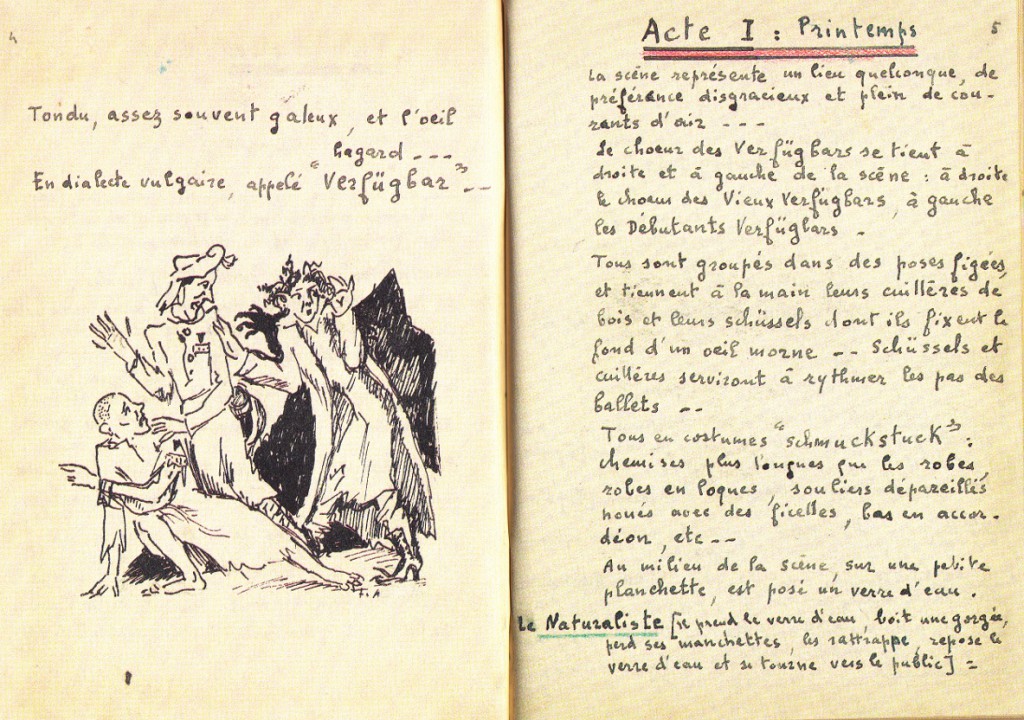

Nella fretta della partenza dal campo Germaine dimentica un piccolo libretto un po’ squinternato, non rilegato, vergato con una bella scrittura regolare, metodica e ordinata.

![le verfugbar aux enfers]()

[ disegno di France Audoul ]

Un’amica lo trova e riesce a riportarglielo. Lei lo chiude in un cassetto. E là resterà dimenticato fino alla terza edizione di Ravensbrück, nel 1988, in cui sono riportati alcuni stralci. E’ il manoscritto di Le Verfügbar aux Enfers, la piccola operette revue scritta da Germaine nell’Inverno 1944-1945, nascosta in una cassa da imballaggio di cartone dello scalo merci del campo, con la carta e le penne rubate da un’amica che lavorava negli uffici amministrativi. Tre atti, il terzo rimasto incompiuto, che descrivono con graffiante ironia, spesso vero e proprio humor nero e con un’epica vagamente brechtiana, la vita delle Verfügbar, le “disponibili”, l’ultimo gradino delle lavoratrici del campo, che, nascondendosi dopo l’appello, non venivano inviate ai vari laboratori, ma restavano disponibili per i lavori più umili e pesanti di scavo, sterro, spianamento con un rullo delle strade, pulizia delle latrine. Faticavano al freddo per dodici ore, con l’orgoglio di non prestare la loro opera al Reich, alle sue merci e ai suoi commerci. Una durissima forma di segreta protesta e di sabotaggio. Il soggetto dell’operetta è un ipotetico Naturalista che descrive in una specie di conferenza scientifica l’animale Verfügbar, la sua fisiologia, la sua vita, i suoi usi e costumi, il tutto alternato a canzoni sulla musica di arie d’opera e operetta, motivi famosi negli anni ’30, da Strauss a Bizet, da J’ai perdu mon Euridice di Gluck, alla Chanson triste di Duparc, le Roy d’Is di Lalo, Ciboulette di Hahn, ma con altre parole, frutto spesso di un’ opera poetica collettiva. Con il vantaggio di poter esser cantate durante le marce, o il lavoro, senza che SS e sorveglianti ne capissero i testi in francese, pesantemente accusatori e antinazisti. La piccola opera non verrà mai rappresentata, ma passa di mano in mano clandestinamente. Si cantano le sue canzoni. Viene letta in segreto alla sera nelle baracche, con la compiacenza di qualche capo blocco. La sola forza delle parole riesce a evocare immagini e sogni in un luogo che voleva togliere ogni possibilità di sognare immagini e parole. Il piccolo libro di Germaine porta avanti la sua missione dissacratoria e vivificante, per contrastare la tendenza ad assopire il proprio spirito fino ad accelerare la morte del corpo. “Ridevamo… ridevamo.“, ricorda Germaine. Ridevano di loro stesse, della magrezza, della fame, della nostalgia della vita di prima, della paura della morte e delle botte, della ottusa cattiveria dei loro carnefici. Ridevano catarticamente per uccidere di risate la paura e la morte. Un po’ come fu con ⇨ Brundibár di Hans Krása nel campo di Terezin.

In questi ultimi anni Le Verfügbar aux Enfers è stata rappresentata in Francia in molte versioni, ⇨ qui una integrale a Nantes, ma ho scelto di proporre alcuni estratti di una messa in scena della regista Danielle Stéfan, che mi è sembrata molto fedele allo spirito del testo, musicalmente semplice con pochi strumenti, non orchestrale. Una grande lavagna nera sullo sfondo raccoglie frammenti di testo e di voci, di segni. Il Naturalsita è interpretato da una delle deportate, come avrebbe potuto verosimilmente essere, il gruppo delle donne raggiunge una coralità molto intensa. I momenti di umorismo e di commozione compongono un mosaico indivisibile. E’difficile rappresentare cinematograficamente o teatralmente un campo di concentramento, il rischio della retorica, di un certo fastidioso bozzettismo stereotipato, dell’estetica del dolore e di una visione edulcorata sono sempre in agguato.

Ho tradotto le scene dal testo Germaine Tillion Une operette a Ravensbrück Édition de la Martiniere [2005], che, con alcune piccole varianti, sono riscontrabili nello spettacolo teatrale.

Non ci sono troppe parole in più da dire di fronte a queste scene, di fronte a “Mi hanndo detto che bisogna resistere“, cantata del Coro delle giovani e delle vecchie Verfügbar, ascoltando la canzone siparietto da rivista delle Nacht und Nebel, o il commovente canto della Speranza che brilla in segreto nel cuore di Marguerite, o la lunga rabelaisiana lista di pietanze solo immaginate della gita gastronomica, o l’assalto del dolore dei ricordi della vita di prima con la certezza autoillusoria di tornare presto a casa. L’universo concentrazionario acquista nuove sfacettature della sua complessità istituzionale, ma soprattutto di quella umana, perché non si allontani nella tenebra della Storia e del Tempo che sfugge via la memoria della sofferenza di ogni singola voce e del suo sacrificio. Queste donne sono ancora qui con noi. La forza di questo testo così raro e inconsueto riprende vita in ogni singola parola e nota, lasciando al sorriso, certo molto amaro, il compito di asciugare le lacrime.

Quando l’ultimo campo di concentramento tedesco ha aperto le sue porte, quell'”altro mondo” ha cessato di ergersi fisicamente nello spazio reale per porsi tra i fantasmi della “dimensione storica”, ma li raggiungeva senza bagagli, nudo come i suoi morti.

[ibidem pag.274-275]

Le Verfügbar aux enfers

Germaine Tillion

UNE OPERÉTTE A RAVENSBRÜCK

Edition de la Martinière [2005]

Atto I Primavera [pag. 36-38]

Il naturalista Vi presento Nénette, giovane Verfügbar, dell’età di quindici giorni… Che cosa facevi nella tua vita precedente?

Nénette Ero presidente di una filiale della Società Protettrice degli Animali, per la Liberazione dei Canarini…

Il naturalista Ed è per questo che sei qui?

Nénette Ho anche una marito che è stato generale di divisione…

Il naturalista Questa, è una ragione…

Nénette Questa è la ragione… la sola ragione. [Pausa] Infine… resti del tutto fra di noi. [Canta]

[opera collettiva]

Avevo una grande casa,

dove nascondevo senza precauzione,

ebrei dai nasi troppo lunghi,

e gente di tutte le condizioni…

C’erano anche delle armi

cadute per caso da un aereo…

Non sapevo che cose ne sarebbe derivato…

E’ forse per questo che sono qui…

[Va a prendere per mano Lise. 25 anni, alta, bionda]

Facevi una vita da vagabonda

tre volte al giorno cambiando nome,

annotando senza permesso

falsi documenti e biglietti

ornatii di belle fototessere

per gente senza fissa dimora…

Ma tutto andava di male in peggio…

E’ forse per questo che tu sei qui…

[Entrambe si voltano verso Titine, 40 anni,

bruna, aveva un piccolo caffé vicino a Perpignon]

Lei portava al di là dei monti

dei giovani ragazzi rudi e buoni

che sfuggivano agli ordini teutonici

per non costruire armi.

Dividevano anche la loro razione

di pane bigio e salsiccia…

Lei non diceva nulla a suo marito…

E’ per questo forse che è qui.

[Tutte e tre si girano verso il coro.]

Voi facevate per dei birboni

una quantità di commissioni.

Passavate i vostri migliori filoni

a degli eroi senza pretese,

che facevano saltare dei camion

dei piloni e delle stazioni…

Un giorno il colpo non è partito…

E’ forse per questo che voi siete qui.

[Il resto del coro viene in avanti e canta.]

Andavamo da Nantes a Mentone

per un messaggio di Londra…

Fornivamo di grossi cannoni

i partigiani in rivoluzione,

di plastico e grafite

che facevano saltare mucchi di case

Noi ci dicevamo “occhio non vede, cuore non duole”…

E’ forse per questo che siamo qui.

Atto I Primavera [pag. 43-46]

Il naturalista Nel secondo periodo della sua vita, detto multicellulare (vale a dire, intendiamoci, molti corpuscoli per una cellula e non molte cellule per un corpuscolo), i segnali di intelligenza aumentano: gioca a briscola, comunica con l’esterno e migliora sensibilmente la sua alimentazione, fino ad allora costituita principalmente da torsoli di cavolo e semi di zucca…

Arriviamo al terzo e ultimo periodo, Romanvillese e Compiegnuanese. Nel corso di questo periodo (per altro facoltativo) l’animale dà dei segni di gaiezza, di socialità, dimostra un certo gusto per i colori chiari, i pigiama fantasia e anche talvolta ingrassa (fatto che merita di essere menzionato).

Questo periodo è interrotto brutalmente dall’agitazione prenatale, che comincia con un appello generale e numerosi insulti…

Coro delle giovani Verfügbar. [Cantano.]

Mi hanno detto “bisogna resistere”…

Ho detto “sì” quasi senza pensare…

E’ così che su un treno della linea del Nord,

Mi hanno caricata, guardata a vista, e senza fatica,

E quando il treno si è fermato,

non mi hanno chiesto il biglietto…

Ma malgrado il piacere delle novità

avrei proprio voluto scappare…

Coro delle vecchie.

Ascolta! Giovane Verfügbar,

l’aria che i prigionieri

cantano sulla strada…

E’ su quest’aria, vedi,

che tu mi sei apparsa…

La notte cade già

soffocando i tuoi passi sul suolo ghiacciato.

Cani e guardiani abbaiano.

Coro delle giovani.

Mi hanno detto… non mi hanno detto niente.

E non ho potuto nemmeno dire sì.

Attonita e pesta, uscendo dal furgone,

ho sentito per prima cosa degli insulti..

Ho visto poi i nostri guardiani,

avevano dei frustini in mano…

Malgrado la differenza dei vocabolari,

ho capito subito cosa ci vorrebbero fare!

Coro delle vecchie.

In una grande sala ghiacciata,

ti hanno spogliata,

poi ti hanno dato un numero…

Poi ti hanno fatto star ferma

per ben acclimatarti,

eppure non hai pianto…

Coro delle giovani.

Per prima cosa hanno preso i gioielli,

la valigia e la borsa di cuoio rosso,

le piccole provviste, il pezzetto di salsiccia,

la camicia e i pantaloni…

Credevo che mi avessero preso tutto,

e speravo che fosse finita…

come un bambino neonato mi hanno spogliato

ed è allora che mi hanno rasato!

Coro delle vecchie.

Hanno preso i tuoi capelli

per legare mozzi,

lavorerai,

non mangerai…

Quando non ce la farai più,

ti finiranno,

ti bruceranno.

E il tuo grasso ancora servirà…

Atto I Primavera [pag. 69-70]

Il naturalista Dal punto di vista giuridico e amministrativo, la situazione della Verfügbar è tutto tranne che chiara.

Un triangolo nero [con accento marcato] Lavora, los, schnell, aufzehrin…

Il coro [con disinvoltura]… me ne frego.

Triangolo Nero Ti mandiamo ai trasporti….

Il coro [con aria decisa] Io non parto con i trasporti.

Triangolo nero [impressionata] Perché?

Il coro Perché sono del blocco 32…

Triangolo Nero Perché sei del blocco 32?

Il coro Perché sono N N:

Triangolo nero Cosa vuol dire N N?

Il coro Vuol dire che non parto con i trasporti.

Triangolo nero Ma perché sei N N?

Il coro Perché sono del blocco 32. [grande silenzio meditativo]

Triangolo nero N N questo vuol dire sicuramente qualcosa…

Il coro Certo… Vuol dire Nacht und Nebel, notte e nebbia…

Il coro [canta]

Non sappiamo cosa pensare

Non sappiamo cosa dire

Il segreto della nostra esistenza

La Gestapo non l’ha svelato…

Atto I Primavera [pag. 70-72]

Il naturalista La Verfügbar da prova di una grande ingegnosità per la trasformazione e l’utilizzazione di tutto ciò che le capita sotto mano. La famosa canzone ben conosciuta dai letterati:

Ho un cane che urla tutto il tempo

e una donna che fa altrettanto.

Amo la strada e il Cordon Bleu

E’ stata certamente scritta per un lontano antenato della Verfügbar, che riesce a procurarsi al Bekleidung, il piatto piano e l’attizzatoio necessari per l’igiene…

Per lavarmi le zampe

Non ho che un piatto piano.

Mi pettino con un attizzatoio.

Mi lavo la faccia quando piove.

Bene…. cantiamo…

Che m’importa! Io sono elegante!

Ho un bastone; oui, Madame !

Che m’importa! Io sono elegante!

Ho un bastone e dei guanti

Oltre allo spirito organizzativo di cui arriveremo a parlare la Verfügbar non ha che tre risorse fisse…

Nénette …la sveltezza, la furbizia

Il Naturalista… e l’appello delle carte rosa…

Il coro Non dimenticate qualcosa signor naturalista…

Il naturalista [con aria di superiorità.] Non è mia abitudine… di che cosa si tratta?

Il coro Indovinate, signor naturalista…

Il naturalista Vediamo un po’… è grosso, è pesante… aiutatemi…

Il coro E’ molto grosso, molto grande e non occupa alcun posto… ed è leggero, leggero, leggero come una Verfügbar a cui non resta che un “giorno-sindaco”…

Marguerite [Si alza e canta.]

Nel mio cuore c’è una stella

che mi inonda con i suoi raggi

e brilla nei miei occhi pallidi,

e risplende sotto i miei stracci…

I grandi muri allora spariscono,

il mio paese mi appare all’improvviso

sotto il suo bel cielo pieno di tenerezza…

I suoi baci saranno per l’indomani,

e’ la Speranza che la mia anima nasconde,

sfidando i mostri infernali,

sorride quando la loro voce è infuriata…

sotto il frustino,

e sotto la sferza si leva più in alto…

Un canto molto dolce, pieno di allegria,

sale dal mio corpo smagrito.

Dolce Speranza

calma il mio sconforto

sempre così pesante sotto questo cielo grigio!

Atto II Estate [pag. 88-93]

Titine Ho fame!

Nénette Anch’io…

Havas Bene! Andiamo a pranzo? Tocca a te Titine…

Titine Eravamo ad Avignone…

Rosine Partivamo in auto al mattino, non troppo tardi…

Marmotte Nemmeno troppo presto… le levatacce tremando e le corsette notturne nella notte livida sono finite, finite… Non prenderò mai più un treno di mattina e se non ce ne sarà che uno al giorno, resterò a casa…

Rosine Partiamo in auto, al mattino non troppo presto…

Marmotte Va bene!

Rosine Verso mezzogiorno arriviamo a Gordes per pranzo…

Marmotte No, verso le undici…

Rosine Perché le undici?

Marmotte Ho fame e mi annoia aspettare fino a mezzogiorno per mangiare…Visto che sono libera, avrò ben il diritto di pranzare alle undici, mi sembra?

Rosine [Molto conciliante] Ma tu non avrai fame prima. Ti ricordi che hai fatto colazione da Dédé di Avignone che ti ha offerto una enorme scodella di cioccolata, con burro, pane abbrustolito, biscotti alla marmellata e un plum cake…

Marmotte [vacillando] Credi?

Rosine [con fermezza] Ne sono sicura!

Marmotte Allora alle 11 e mezza…

Rosine Ve bene. La specialità di Gordes è la selvaggina. Ordineremo pernice arrostita su canapé di pane al burro, paté di lepre con insalata, e un sufflé alla marmellata…

Marmotte Come? Niente entré, niente antipasto? E il pesce? E la verdura?

Rosine Questa non è la specialità di Gordes… se vuoi puoi prendere degli champignon alla greca come entré…

Havas Questo sarebbe piuttosto un antipasto…

Marmotte Per una volta passi; con una bella insalata di pomodori e cetrioli, per finire un formaggino di capra… E come vino?

Il coro [in coro] Châteauneuf-du-Pape…

Marmotte Ma l’abbiamo già bevuto ieri…

Rosine Appunto, ci abbiamo preso gusto.

Marmotte E dopo?

Rosine [cantando.]

1. Abbiamo fatto buon viaggio,

Disdegnando auto e treni,

Un tubo come unico bagaglio,

sempre verso ovest, viaggiamo…

Abbiamo degustato

del burro e del paté,

della panna di Normandia,

e del formaggio a Brie…

A Riec assaporato

Molluschi e ostriche belon

Benedicendo Mélanie

e la sua tavola ben imbandita…

2) Abbiamo fatto un bel viaggio,

fermandoci a ogni piè sospinto,

e gustando in ogni villaggio

del buon vino e dei buoni pasti…

Mangiammo con gioia

il fois gras di Strasburgo

e quello d’Aquitania,

poi la quiche lorraine…

sulla costa atlantica,

abbiamo cenato con l’astice…

Il Riesling rende poetici

al Trois-Tetes, a Colmar…

3. Abbiamo fatto un bel viaggio

in tutti i graziosi angoli della Francia…

IL sorriso su tutti i visi

facendo gioiosamente bisboccia…

Abbiamo degustato

Tutte le specialità:

A Vire il salame,

a Nizza la ratatouille

a Aix i calisson

A Lione il salsiccione

Madleinette a Commercy,

Bergamotti a Nancy…

4. Abbiamo fatto un bel viaggio

folleggiando nei dintorni,

riparandoci all’ombra

sognando dall’alba al tramonto…

Con del Romanée

abbiamo pranzato

con lesso alla bourguignonne

prosciutto di Bayonne

gratin dauphinois

e polli di Bresse,

oche di Rouen,

prugne di Agen.

5. Abbiamo fatto un bel viaggio

sedute al bordo dell’acqua

ascoltando sotto il verde fogliame

il vento frusciare fra le rose.

Gustando presso l’Admiral

il suo pomodoro provenzale,

A Bar le marmellate,

All’Aisne una frittura,

la trota in riva al Gave

e del miele a Uriage,

champagne a Èpernay

vino rosso a Bordelais

6. Abbiamo fatto un bel viaggio

visitando città e musei…

e lasciando l’auto in garage,

per le strade abbiamo bighellonato.

Abbiano assaporato

gallette imburrate

e sidro schiumante

molto famoso ad Haras …

abbiamo paragonato

senza poterci pronunciare

l’acqua vite di Cognac

e quella d’Armagnac…

Atto II Estate [pag. 102-105]

Nénette Rosine cantaci qualcosa…

Rosine Non ne ho cuore…

[Silenzio.]

Lulu de Belleville Ho sognato di mamma stanotte…

Bébé Ero nel giardino di mio nonno. Raccoglievo delle prugne…. Quando mi sono svegliata e mi sono vista qui, non ho potuto impedirmi di piangere…

Havas Ho visto bene che avevi una faccia strana stamattina…

Marmotte E’ sempre al risveglio che è più dura…

Havas Si è tutte rammollite dalla notte, si è ritrovata la propria anima di prima e si vedono con i nostri veri occhi tutti gli orrori del campo… e poi in fretta si ritrova la propria corazza…

Lulu de Colmar Bisogna sempre tenerla sotto mano…

Lulu de Belleville Io no mi abituerò mai.

Havas Non bisogna abituarsi. Abituarsi è accettare. Noi non accettiamo, noi subiamo…

Lulu de Belleville Non avrei mai creduto di rimpiangere la prigione.

Marmotte E’strano: per le cose veramente terribili non si piange.

Lulu de Belleville Quando mi hanno arrestata, non ho versato una lacrima e quando mi hanno interrogata nemmeno…

Nénette Ti hanno picchiata?

Lulu de Belleville Eccome! Botte, non il bagno… Ma ho dovuto lo stesso passare tre mesi in infermeria, dopo. Hanno arrestato Papà, ma non mamma. Era nel ’41. Nel ’43 l’avranno arrestata, e forse anche il mio fratellino, che ha 6 anni…

Nénette Quando mi hanno detto che mio figlio era stato fucilato, non sono riuscita a piangere. E’ 6 mesi dopo quando ho riconosciuto la sua scrittura sull’etichetta del mio pacco, a Fresnes quando ho capito che era vivo e libero… non ho potuto più fermarmi.

Lulu de Belleville Un giorno alla Siemens, ho pronunciato il nome del più piccolo dei miei fratelli, così, senza pensarci…. Mi sono messa a piangere, non riuscivo più a fermarmi…

Titine Dite, signora Nénette, saremo a casa per Natale?

Nénette Ma naturalmente!

Hava Di quale anno?

Titine Non si deve scherzare su questo.

Havas Nel ’42, già, eravamo così sicure a Fresnes…

Marmotte Com’è lunga!

Titine Ma cosa fanno gli Americani! Ma cos’è che fanno? Che mi venga un colpo… metterci tutto questo tempo…

Lulu de Belleville Se mai avessi un innamorato a New York, sta sicura che non gli darei un appuntamento davanti a una stazione del metrò… Ne ho abbastanza di stare in piedi!

Nénette In una sala da tè ben riscaldata, con una bella poltrona, del porto e un mucchio di piccoli pasticcini…

Lulu de Belleville Preferisco quelli grossi!

Nénette Dovrai spiegarlo al tuo americano…

Havas La conversazione devia…

Marmotte E’ sempre così…

Titine E’ troppo dura; siamo stanche dopo tutto…

Bébé Voglio la mamma…

Marmotte Avrai la tua mamma… Ancora un po’ di pazienza…

Bébé Ma quando? Prima di Natale?

Havas Certo! Che domanda! Torneremo a casa l’11 novembre…

Titine Se me lo dici tu, ci credo.

*Le immagini di Germaine Tillion sono state prese dal sito ⇨

www.germaine-tillion.org, la pagina del manoscritto da ⇨

http://bpsgm.fr/temoignage-jacqueline-hourcabie/, i footage dal documentario ⇨

Ravensbrück Concentration Camp.

NOTE

![]()

GERMAINE TILLION “Le Verfügbar aux Enfers” Ravensbrück [inverno 1944-1945] è un articlo pubblicato su Nazione Indiana.

]

]

]

]